点字をめぐる旅<1>

墨字(すみじ)の世界観

はじめに

私は今、キョートット出版で、点字をテーマにした本を作りたいと考えています。点字の解説書や福祉的な観点からの紹介とは少し異なるアプローチ、「文化」という視点から点字のことを考えてみよう、というアイデアだけははっきりしていますが、あとは未知数。晴眼者の自分が、点字ユーザーや点字にかかわる方々にお話を伺う。まずそこからスタートしようと、美術家で、全盲の点字ユーザーでもある光島貴之さんへのインタビューを開始したばかりです。

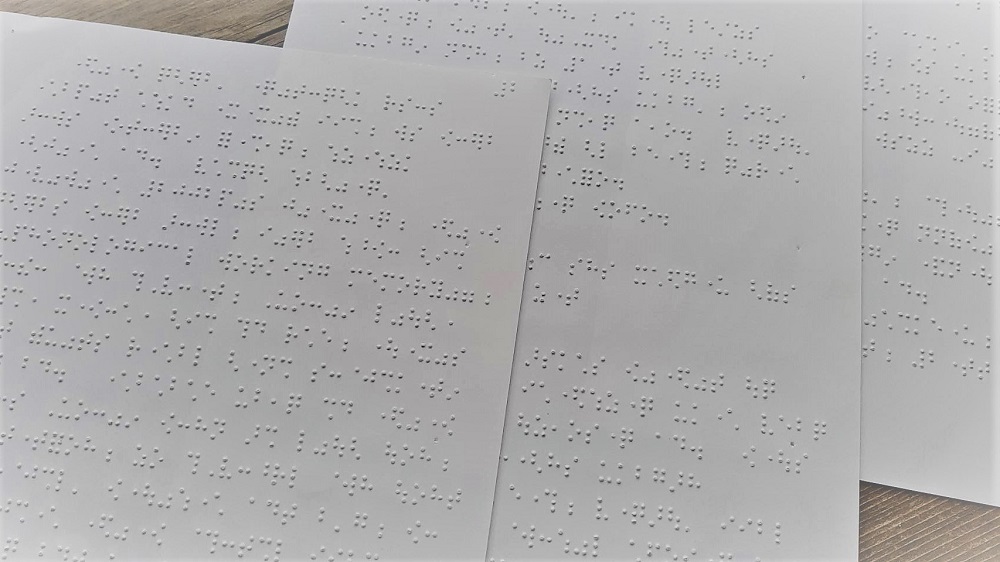

真っ白な点字用紙。そこに点字が一面に浮かぶさまをじっと眺めていると、吸い込まれるような錯覚をおぼえることがあります。限定された四角のスペースが、果てしなく広がる宇宙に変わり、点字は星々のようにも見えて・・・・・・。現在の私の心境は、目の前にそんな宇宙が広がっているも同然で、ワクワクしながら、同時に畏れの気持ちも生まれています。

ともあれ、この点字をめぐる旅は、長旅であることは確かでしょう。そこで気持ちがくじけないよう、旅の道しるべとして、制作過程をここに連載していくことにしました。取材の断片、その都度考えたことや参考文献など、まとまりや構成などは度外視し、備忘録のように、脱線も交えながら気楽に記していけたらと思います。

今回は初回なので、まず、取材者である自分の出発点について触れ、光島貴之さんへの取材内容は2回目以降、追って紹介していきたいと考えています。

墨字(すみじ)の世界観

それを知る必要がない。

私はそういう態度を、墨字(すみじ)の世界観と呼んでいる。

これは、韓国の作家ファン・ジョンウンの小説「何も言う必要がない」(斎藤真理子訳『ディディの傘』所収 / 亜紀書房 2020年刊)の一節だ。

「墨字(すみじ)」という言葉を聞き慣れない人は多いと思う。私がこの言葉に最初に出あったのは2012年、点字に興味を持ち、京都府視覚障害者協会主催の点字体験教室に参加したときだった。点字の読み書きの講習に入る前に、全盲の講師の方から点字の歴史についてお話があり、この言葉が登場した。

視覚に障害のある人が使い、触って読む文字である、点字。紙面から浮かび上がる小さな点の並びによって表されるその文字を点字と呼ぶことは、わりと一般に知られているのではないだろうか。逆に、本・雑誌・ウェブなどのあらゆるメディア、そして巷のここかしこにあふれ返る文字、つまり晴眼者の使う文字に、「墨字」という総称が存在することはあまり知られていないだろう。

点字に対する墨字という言葉、墨字という概念との出あいは、私にはちょっとした衝撃だった。自分が何十年も使ってきた文字に、そんな呼び名があったのか・・・・・・!

そう、まさに私は、墨字という言葉を知る必要がなかった。「それを知る必要がない」という態度で、その態度に無自覚なまま、それまでの人生を過ごしてきたのだ。

私は、墨字という言葉を知ったときの驚きを、その驚きの由来を、当時は正確に理解していなかったと、今ようやく気づいている。私はその驚きを、「使い慣れたものに新しい名前が与えられ、世界が新しくなったような新鮮な気分」という感じで捉えていた。気づいていなかったのだ。「墨字という言葉を知る必要がなかった」ことが何を意味するかを。つまり、マジョリティ(社会的多数派)としての暴力性が自分の中にも潜んでいることに、気づいていなかった。だからファン・ジョンウンの小説でその一文を目にしたとき、あっと息をのみ、立ち止まらざるを得なかった。

「何も言う必要がない」の主人公である「私」は、両目の視神経の40%以上がすでに死んでおり、今後も少しずつそれが進行していくだろうと医師から告げられている。これから読み書きをどうしたらよいのか?点字の本はじゅうぶんにあるのか?・・・・・・同居している同性のパートナーであるソ・スギョンとともにそんな疑問を持ち、初めて「墨字」という言葉と出あう。そして次のように問いを深めていく。引用したい(引用はすべて前掲書から)。

―― ソ・スギョンと私は、四十年あまり生きてきてその言葉をずっと知らなかった理由が気になった。私たちを取り巻く記録文書、私たちが見ている言語は全部墨字なのに、それを墨字と称することを私たちはなぜ、知らなかったのか。一度もその言葉を聞いたことがなく、見たことがなく、口にしたことがない理由について、私たちが一緒に考えた答えは次の通りだった。

私たちにはそれを言う必要がなかった。

墨字の状態が常識だから、それをそうと呼ぶ必要もなく、それがあまりに当然だから、私たちはそうと自称することさえしない。

そんな話を交わした何週間かのち、「私」はある光景を目にする。複数の路線が発着する駅のプラットホームに、一本の列車が入ってきた。到着を告げるアナウンスはあったが、それ以上のアナウンスはなく、行き先を確認するには電光掲示板の「砥平(チピョン)」という墨字を目視するしか方法はない。この続きも引用してみよう。

―― 私は突然そのことに気づき、手ひどくうろたえたまま、砥平、という文字を見上げた。今入ってくる列車は砥平行きだ。それはアナウンスされる必要がない。それは言う必要がない。

見ればすむから。

土曜日の午前十一時という墨字の世界を生きている人々は、墨字を読めない誰かが龍山駅の1番ホームにもいることがありえて、その人が同行者なしで一人でそこに立ち、列車を待っているという状況を仮定しない。見える者には見えない者が見えない。見えない者がなぜそこにいるのか? 見えない者は考慮されない。龍山駅1番ホームの常識にその人は入っていない。その人はそこにいない・・・・・・私はまだそれを見ることができたからそこにいたが、いつか消えるだろう。常識の世界という墨字のプラットホームから、再び。

ちなみに韓国語で点字はチョムジャ(점자)、墨字はムクチャ(묵자)で、日本語と同じ漢字語の「点字」「墨字」を朝鮮漢字音で発音した単語となっている。

制作ノート初回に、こうしてファン・ジョンウンの小説の一節を取り上げたことには、理由がある。点字をめぐる旅において、取材者(執筆者)である私自身は目が見えており、点字ユーザーではない。つまり「墨字のプラットホーム」にずっとのっかって生活してきた者だ。そんな私が点字にアプローチするには、自分が特権的に持ち続けてきた「墨字の世界観」を問い直す作業を根底に孕むものでなければならないと思うのだ。

マジョリティとは、「気付かずにいられる人 / 気にしないでいられる人」。

今年5月に若くして亡くなった社会学者ケイン樹里安さんは、「社会的多数派」と訳されることが多いマジョリティという言葉を、そう明確に定義し直してくれた(ちなみに、この場合の「多数」「少数」はたんに人数を指すとは限らず、力関係の上下を意味の本質としている)。知らなくてすむ人、気にしなくてすむ人は、それが特権であることにも気がつかない。

私自身はこの日本社会で、女性であり、離婚し、ほぼ非正規労働者として生きてきたことで、マイノリティ(社会的少数派)の側面を強く自覚するようになっている。それはつまり、社会構造の中で差別される側に立ちやすい、ということだ。意見や存在自体が軽んじられたり、「ない」ことにされやすい、ということだ。

しかし、「墨字のプラットホーム」に立つ私は、圧倒的なマジョリティとなる。マジョリティであることは本当に楽だ! 「波風を立てる人」には一言、こう言えばよい。「気にしすぎだよ」「差別とか、大げさだよ」「水に流すのが大人の対応だよ」と。自分は傷つかないですんでいるから、何とでも言える。過去に私も、そんな言葉を悪気なく傷ついた誰かに言い、相手の言葉を奪おうとしなかっただろうか? 最近読んだ本のタイトル『差別はたいてい悪意のない人がする』そのままに――(キム・ジヘ著・尹怡景訳 / 大月書店 2021年刊)。

逆に、自分が派遣労働者だったときは、職場での差別的な対応が身に応えたが、差別する側はそれを自覚していなかったり、説明してもピンとこない人が多いことも知った。差別は日常の中に、空気のようにまぎれている。差別される私は、「あっ」と気づく。それはたとえ「ささいなこと」であっても「強力」な体験だ。身体からごそっと力が奪われるような、身体的な感覚を伴うものだ。自分の場合それは、怒りよりも、悲しみを伴うものだった。

マジョリティとしての私。マイノリティとしての私。そのどちらもが、この社会で生きていると、入れ替わり立ち替わり、現れる。この点字をめぐる旅において、私は、自分の圧倒的なマジョリティ性に自覚的でいたい(また、マイノリティとしての痛みもアプローチのひとつの通路になるのではないか、という気もしている)。そう自戒するのは、次に書くような、点字を学び始めた動機にも関わっている――

点字体験教室は3回だけの連続講座で、体験が目的の内容だった。その後私は、京都ライトハウス開催の京都市点訳奉仕員養成講習会に申し込み、腰を据えて点字の読み書きを学び始めた。この講習会の開催目的はその名の通り、あくまで点訳ボランティア員の養成だ。ここで正直に告白しなければならない。私が参加した動機は、視覚に障害のある人の役に立ちたいから、というより、点字そのものへの強い興味、もっと言えばただただ点字の世界を知りたいという憧れの気持ちからだった。私は生活のための勤めもあり、将来どれほどボランティアに従事できるかの自信はないまま、とにかく点字の世界に触れたい一心で講習に通った。こう言ってしまうと、長年、点訳に献身的に関わっている方々には、違和感を持たれてしまうだろうか・・・・・・?

点字への「憧れ」自体は素朴な動機、ある意味、純粋な動機と呼べるかもしれない。真っ白な紙面に、ぽつぽつと浮かび上がる粒。規則性を孕んだ幾何学的な模様。暗号のようでもあり、秘密の物語が秘められているような、何かドラマチックなイメージをもかきたてる不思議な白い世界。その美しさに惹かれ、それを読み解きたいと願うこと自体は、晴眼者である私にとっては大事な出発点であり、否定できないものだと思う。

ただ、私が心惹かれる点字の魅力というものは、あくまで自分が見えていることが前提で感じている「美しさ」だったりする。ずっと墨字だけの世界で生活してきた私が、「墨字の世界観」にのっかったまま、点字の魅力をただただ無邪気に語ることには、重大な落とし穴がありそうだ。

一方で、見えている私だからこそ持ちうる視点もあるだろう。マジョリティであることを引き受けつつ点字へのアプローチを続けるには、「見える者には見えない者が見えない」(前掲書)ことになってはいないか?という問いに、何度でも立ち返る必要があるに違いない。

現在はパソコン(音声読み上げ機能)の普及で点字ユーザーは減ってきていると聞くが、点字は視覚障害者の重要な読み書きの手段であることに変わりはない。1825年に全盲のルイ・ブライユが6点点字を考案、それが世界中に広まり、社会構造の中で圧倒的なマイノリティである視覚障害者がそれを育て、伝え、今日に至っているということ。そんな点字という文化への尊敬を胸に、これからの旅を続けていこうと思う。

文:石田光枝〔キョートット出版メンバー〕