原島康晴さん寄稿:「ホームレス文化」は未来のあとにやってくる

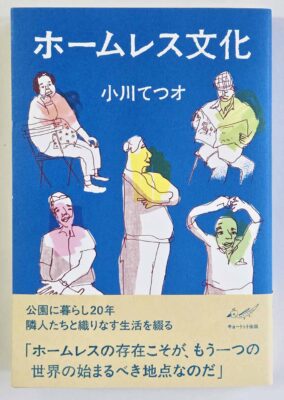

『ホームレス文化』が本になるまでには、長い時間がかかりました。以前、編集者の原島康晴さんがブログ「ホームレス文化」に心を寄せ、書籍化を企画したこともあります。その思いをキョートット出版が受け継ぎました。

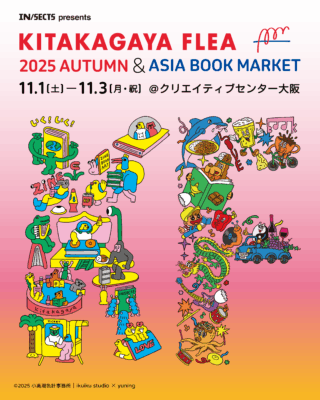

昨秋、原島さんに「キョートット通信 第5号」(2024年10月発行)へ寄稿していただいた文章を転載します。(M)

「ホームレス文化」は未来のあとにやってくる

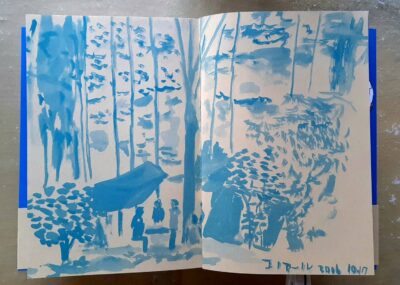

やがて膨大な時が流れ、人間かあるいは他の知能生物がその土地の来歴を調査することがあったとして、「テント村」はどのように受け止められるのだろうか。わずか数百メートルしか離れていない文化圏とは明らかに異なる生活模様をそこに見いだすのではないか、そう思う。

働いて賃金を得る、休みは週に二日間あればいい、家賃やローンを支払って住む、食べるものを買う、水道やガス・電気といった生活インフラに使用額を支払う……。ほかにもあるかもしれないけれど、2024年現在のぼくたちが暮らしているのは、だいたいこうしたことがとどこおりなくできていれば生きていける社会、「自由」を謳歌して「民主主義」を生きている、ということになっている社会なのだと思う。

一方、「ホームレス文化」を読むと、小川さんはたまにしか賃労働をしていないと思われる。住宅に費用はかけず、補修のための材料を調達し、食べ物はもらったり分けあったり(買うこともある)、水はポリタンクやペットボトルでトイレの帰りなどに汲んでくる。つまり、お金を稼ぐことよりも、生活することや生活を守ることに時間をかけているのが伝わってくる。ヨガ教室をやったり読書会をやったり、それなりに忙しそうでもある。

また、小川さんが「ホームレス」をめぐる諸問題についてとても精力的に活動していることもわかるし、テント村には郵便配達がやってくることや村が襲撃に遭うことがあることもわかる。

これは「不自由」な暮らしなのだろうか。

「ホームレス文化」を読んでいていくつもじーんとした気持ちになる記事があるけれど、ぼくがとりわけ胸を揺さぶられるのは、村とゆかりのある人の病気や死と向き合う文章だ。小川さんはおそらく意識的に、とても細かくそうしたシーンを描いているのだと思う。やっぱり絵描きの人なのだと、そうした描写を読んでいて感じる。そして、これはぼくの推測なのですが、そうしたシーンをていねいに書いている意味のひとつには、テント村の状況が関係していると考える。状況とは、小川さんが何回も書いていた、新住人の居住を認めないとした公園管理事務所と東京都の方針である。つまり、ある時期を境に、テント村はただ人口が減少していくことを運命づけられてしまったのだ。そして、テント村のそうした運命には、失われるままに積極的になにもしなかったぼく自身も関与しているのだ。だから、アパートへの転居や死など、テント村から去っていく人たちや去っていったときの状況を読んで、穏やかではいられなくなるのだと思う。つまり、小川さんの文章はそうしたことの一連の貴重な記録となっているのだ。

きびしい局面にあって、「ホームレス文化」は失われつつあるのだろうか、と考えてみるのだけど、小川さんの文章を読んでいると、何かしっくりこない思いが残る。園道を進んでいって突如現れるテント村、平日の昼間に屋外にテーブルと椅子を並べてお茶を飲む時間、そこで展開されるおしゃべり、そこにはじっくりと人の話を聞く時間があり、屋内よりも密接に感じる空間がある。こうした時空間に身を置いてみると、この文化を失いつつあるのはぼくたちのほうではないのか、と思うことがある。

ぼくはかつて、「ホームレス文化」を本にしようと思ってすることができなかった。けれど、この文章を書いていて、どうしてぼくが小川さんの本をつくりたかったのか、明確になった。

膨大な時を経てテント村の痕跡を見つけるものは、そこに不自由をみるのだろうか、自由をみるのだろうか。

原島康晴(はらしまやすはる)

編集者。最近は神長恒一+ペペ長谷川『だめ連の資本主義よりたのしく生きる』、勝山実『自立からの卒業』、リチャード・レイノルズ著、甘糟智子訳『ゲリラガーデニング:境界なき庭づくりのためのハンドブック』、フランチェスカ・スコッティ著、北代美和子訳『亀たちの時間』(いずれも現代書館)など。