点字をめぐる旅<3>

光島貴之さん(美術家)インタビュー【1】

前回綴った秋の夜の出来事は、私にとって、点字との出会い直しだったといえる。照明を消したトーク会場の仄暗い空間で、光島貴之さんのお話に誘われるように点字に触れた時、それは指先を通して、すっと立ち上がるように姿を現したのだった。

点字をめぐる旅<2> 点字と出会いなおした夜

点訳ボランティアを通して自分が身に着けた点字へのアプロ―チに、指で読む、という行為は含まれていないことを、あらためて思った。墨字(すみじ/視覚的な文字の総称)と同じように、点字をただ目で追って解読するという関わりのありよう、つまりは、点字と自分との距離のありように、私は本当に無頓着だったのだ。それは同時に、点字ユーザーである視覚障害者と自分との距離について、ていねいに捉えていなかったことも意味するだろう。

そんな自分の立ち位置に気づかされ、また、点字本来の奥行きに触れる機会を作って下さった美術家の光島さんに、点字のことやアートのこと、視覚に障害があることについて、お話を伺いたくなった。

インタビューを申し込むと、光島さんは快く応じてくださった。インタビュー場所は、光島さんの活動拠点・アトリエみつしまから徒歩5分ほどのところにある、鍼灸院みつしま(京都市北区)。ご自宅も兼ねたこの場所で、光島さんは長年、鍼灸院も運営されている。実は、キョートット出版から鍼灸院みつしままで、自転車で10分もかからない。同じ西陣エリアなのだ。

光島さんのホームグラウンド

迎えてくださった施術室は、広すぎない、落ち着いた雰囲気のお部屋で、中央に施術用ベッドが置かれている。その上に、点字図書が3~4冊積んであるのが、まず目に入った。

光島さん(以降、光島) 棚から探し出して、いちおう準備しておきました。

光島さんは、インタビューに関連しそうな点字図書を手元に用意してくださっていた。どれもB5判の大きさ、厚さも5センチ前後とボリュームがある。装丁はハードカバーで無地だから、一見、百科事典のよう。それは点字図書の標準的な外観だ。

点字の文字サイズは決まっており、標準的な点字図書(B5判)1ページあたりの文字数(マス数)は510。一方、活字図書、たとえば手元にある四六判(書店でよく見かける大きさ)の本で数えると、1ページあたり700~800字程度。文庫本だと600字前後。点字図書は、それらの活字本より判型は大きくても、ページあたりに入る文字数は少ないことになる。また、点字は表音表記なので、漢字まじりで表記される墨字より、字数も1.5倍は増す。加えて点字そのものの突起があるから、紙の厚さもふくらむことになる。

――どうもありがとうございます。何のご本か早く知りたいところですが、まずは、光島さんの生い立ちや点字との出会いから聞かせてください。光島さんが生まれ育った場所もこのお近くですか?

光島 はい。ここが西御所殿町ですけど、実家はすぐ北の、上御所殿町というところです。

――ここから近いんですね! プロフィールを拝見すると、京都府立盲学校から大谷大学に進学されて、どちらもここから2~3キロ圏内ですし、アトリエもお近くですね。

光島 はい、ずっとこの辺をうろうろしていて、ずっと京都から出れてないというか(笑)

――光島さんの作品には、この近辺での散策とか、幼い頃の風景の記憶がモチーフになったものもありますよね。まさにホームグラウンドですね。たしか、完全に見えなくなったのが十歳ぐらいとお聞きしましたが……

光島 はい、緑内障という生まれつきの病気で、0.02とか0.01ぐらいの視力から、だんだん見えなくなっていったという感じです。

――色の記憶はありますか?

光島 色の記憶は…… 幼稚園は近所の普通の幼稚園に入っていたんですが、色紙(いろがみ)とかは、わりと鮮明に記憶に残っていたように思いますね。

――幼稚園の頃は、点字にはまだ触れていませんよね?

光島 そうですね、幼稚園の時はまだです。盲学校の幼稚部がありましたけれども、そこは行かずに、普通の幼稚園に2年行きました。小学校は、眼科にも相談した結果、盲学校の小学部に入ることになりました。僕は地域の小学校に行くつもりでいたんですけれど。

盲学校に入学

――盲学校ではなく、普通の小学校に行きたい、と思われていたんですね?

光島 普通にそう思っていた、というだけですね。1年生から京都府立盲学校に通いました。

――通学はどういうふうにされていたんですか?

光島 最初は市バスで通ってました。小学部の間は、行き帰り、母や母方の祖父に送り迎えしてもらってました。朝は母、帰りはおじいちゃんのことが多かったかな。帰りは電車で帰った記憶はあまりなくて、バスで帰ってるんですね。南木ノ畑町というバス停から、鷹峯街道を上がって源光庵のあたりで右に曲がって北山通りに出てくるという、北上してぐるっと大回りして戻ってくるルートなので、「すごいバスに長く乗れる!」って喜んでましたね(笑) 今でいう「北1系統」みたいな経路かな。

あるいは市電(注:今は廃線)だと千本北大路で降りて、千本通りの続きで北に行く道がありますよね。今と違って土の道でね。そのクネクネした道を、母親に手を引かれて歩いて行ったのを覚えています。バスの方が学校の近くに停まるので、バスの方でよく行っていたのかな。

祖父は、わりと早く亡くなったんですけど、そのおじいちゃんに、自転車の後ろ・・・いや、前やな、前に乗せてもらって、連れてってもらっていたこともあります。小学部の3、4年まで、まだ小さいうちの話ですけれどもね。

――自転車に乗せてもらって、風を切っていく感じを覚えてらっしゃるんですね?

光島 そう。楽しかったのは帰り道、西賀茂とか上賀茂とかに、寄ってくれるんですよ、おじいちゃんが。下鴨まで行ったこともあるかな。そういうところに自転車で連れてってくれたのが楽しかった。

――何か風景を憶えていますか?

光島 まだまだ田んぼや畑が多い所だったので、畑の色とかは何となく覚えているけど、そんなにはっきり覚えているわけではないです。視覚的な風景よりは、土の道を走る時の音とか、細い川の流れる音とか、音の記憶の方が残っていますね。「連れてって、連れてって」とせがんで(笑)天気のいい日とか、授業が早く終わるときとか、おじいさんが時間のあるときなどに、連れて行ってもらってました。

――おじいさまとは同居されていたんですか?

光島 裏がつながっているような庭があって、そこを通り抜けたらおじいちゃんおばあちゃんの所に行ける、みたいな家でした。

――小学校は楽しかったですか?

光島 いやどうかな、それなりには楽しかったんやろうけど、覚えているのは小学校1年生、2年生の時に、学校で午前中、お腹が痛くなるんですよ。

――緊張して?

光島 今から思えば不適応の症状だったんかなーとも思うんですけれども。トイレに走るっていうのが1年生か2年生頃までか、しばらく続きましたね。おばあちゃんが作ったお腹にいい、梅干しのような、やたらと酸っぱいものを食べさせられていました。

2年生の最後に、目の手術をするので京大病院に、12月から3月くらいまで入院して、進級できる日数ギリギリのところで、何とか3年生になれたんですけどね。手術というのは緑内障の手術で、そのときに5、6回、目の状態をみながら手術をして。それは嫌やったけど、病院は楽しかったんです。患者の、ちょっと上のお姉さんやお兄さんがいて遊んでくれたり。

でも病院の中でも、けっこうキイッとなって。ブロックで遊ぶのが好きだったんですけれど、癇が高い子やったんですね、癇持って言うかね、キーッとなってブロックをぶちまけたりしていたように思います。

――そうですか。それは何か、鬱積したものがあったでしょうか……

光島 何だったんでしょうね。ぶちまけたのだけは覚えています。そういう子供でしたね。

点字を受け入れがたい気持ち

――初めて点字を習ったときの記憶はありますか?

光島 そうですね、はっきりはないけど、盲学校では、とにかく書く方から入るんですよ。読む方は難しいから。点字盤、今はプラスチック製ですけれども、当時は木製で、真鍮の定規をはめ込んであります。まず、点字盤に紙を挟む。真っ直ぐ挟んできちっと止めて、という練習から始まって、書くことから入るんですよ。

光島さんが盲学校で使用されたていたのは標準点字盤で、点字用紙(B5版)1枚分を書くことができるサイズの点字盤(点字器ともいう)。用紙をセットするときは、まず紙を点字盤の左端に揃えて置き、右側のはみ出た部分を折りこんだうえで、上部を付属の押さえ金具で固定する仕様。

――読むことが先かと思っていました!

光島 読むのは難しいんですよ。そうやって書く練習を、多分、小1の時からやっていたと思います。ただ、点字に馴染めないところもあったのか、墨字でひらがなを一生懸命覚えようとしていました。その時はまだ、太くて濃い鉛筆で書けば、かろうじて見えるくらいには見えていたので。ひらがなの練習をしたり、自分の名前を書く練習をしたりして。

――点字に馴染めない、というのはどんな感じだったのでしょうか?

光島 点字を受け入れがたいような気持ちが、ちょっと、あったんだと思います。というか、墨字をおぼえたい、たとえば50音をひらがなで書けるようになりたいとか、カタカナを書けるようになりたい、とか、墨字を覚えたい気持ちがあったんですよね、やっぱり。当時、盲学校では点字だけ。墨字もやりたいのに、なんで点字ばっかりやってるの?っていう気持ちがあったと思います。

――ということは、墨字は、お家で練習されていたんですか?

光島 家で教えてもらっていました。基本は点字なんですけれど、墨字も書きたいなっていうことで、無理やり母親に教えてと。

――自分から教えて!という感じだったんですね!

「め書き」競争

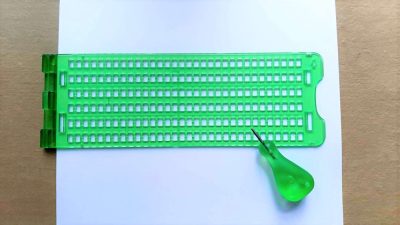

――点字は書くことからスタート、ということですが、1文字分の枠って、小さいですよね【写真参照】。この中に正確に点を打つのは、枠があるとはいえ、かなり細かい作業に思えます。小学生には、ハードルの高いことではないでしょうか?

小型点字器で点字用紙を挟んだところ

点字盤を使った手書きでは、点字盤で紙を挟み、金属の突起のついた点筆を使って、一文字一文字、マス枠の中に点を打っていく。1マスの寸法を図るとヨコ約3mm×タテ約5mm。

点字は1マスあたりヨコ2×タテ3、あわせて6つの点から構成され、点の配列や組み合わせによって、あらゆる文字・数字・記号をあらわしていく。下敷きになる盤面には、1マス1マスに6点の凹みが施されており、6点それぞれの位置で点筆を押すと、紙がへこんで点が作られる。位置が外れると、下敷き部分には凹みがないから点は打てない。

光島 そうですよね。どうして打てるようになったのかなって、昨日考えていたんですけれどもね。今でこそいろんな教材があって、ちょっと大きめの点字本もあったり、遊びで覚えるような教材もあったりするんだけど。最初は「め」。「め」って、6つ点を打たなければならないんですけど、「め書き」の練習といってね、1分間に「め」の字がいくつ書けるか競争するんです。

――それは面白いですね!

光島 急いで打つと1点抜けていたりするんですよ。点が抜けてたら減点になります。1分間に1行32文字(点字用紙1行分)打てたらよかったんかな。そういうのを目標にして。【写真】

め書き

光島 「め」をたくさん打つとか「は」をたくさん打つとかは簡単だけど、例えばちょっと難しいのでいうと、「こ」と「た」ってわかりますか? 模様になりますね。「こ」と「た」が一組で「こたこた」と打っていく。【写真】点が飛び飛びなのでちょっと難しいんですよね。まあ多分、いろいろやったと思います。

――「こたこた」は互い違いで幾何学模様のようですね。

こたこた

光島 「へ」と「む」とかね。【写真】とにかく「め書き」競争は印象に残っています。

へむへむ

――よーいスタート、でいっせいに始めるわけですね。光島さんは早い方でしたか?

光島 書く方は、一番早くはなかったですね。手がだるくなるんですよね(笑) そうやってだんだん書ける文字を増やしていったと思います。

この記事をまとめている今、自分で「め書き」にチャレンジしてみたところ、1分間に書けたのは25文字。30秒を過ぎるに頃には、右腕がだるくて辛くなった。「こたこた」や「へむへむ」も打ってみたが、1行書き終わるまでに、何度も間違ってしまった。左右対称の配列を正確に繰り返し打つのは、単純なようで、とても集中力が必要。

光島 それから、読めるようになってからの話ですけど、左手で点字を読みながら右手でそれを書き写す。「転写」っていうんですけれど、本を読みながらその文章を書き写していくんです。

――それは何年生ぐらいですか?

光島 読めるようになってからだから、5、6年生だと思います。たぶん、3年生か4年生くらいで、何とか読めるようになってきていたと思いますね。ある程度書けるようになってから読みに入っていきました。

点字を書くときは、一文字ごとに、読むときとは左右反転させた配列で、かつ、方向も逆に、右から左方向へと打っていく。すると、紙の反対側(=表側)に点のふくらみが現れ、左から右へと文章が出来上がる仕組み。はじめに折った右側の余白部分は、読むときは左側にきて、ファイリングで必要なスペースとなる。

つまり「転写」では、読み・書き、左右反転の作業を、左手と右手で分担しながら同時進行させる「技」になる。

――ちなみに、クラスメイトは何人くらいいましたか?

光島 当時(1960年代)の盲学校は今より人数が多くて、1学年5人か6人。だんだん上にいくに従って、通常学校から盲学校に転校してくる生徒もいました。弱視の子で、一般校に入ったけれどもついていくのが難しい子は盲学校に行きましょう、という時代だったので、割と視力の良い、点字を覚えなくていい子も入ってきました。高学年になるとクラスの人数が増えて、10人超えると2クラスになるんですよ。確か5・6年生になると2クラスに分かれていましたから、ひとクラスは7、8人いたと思います。生徒数が減った今では、ちょっと考えられない人数ですね。

その中に点字を使っていた生徒は10人中4、5人、あるいはもっといたかなと思います。全盲の子達は全員点字を習得することになります。弱視の生徒は、今みたいに拡大読書器はなかったから、ルーペなどを使って普通の教科書を読んでいました。点字の教科書を使っている生徒と普通の教科書を使っている生徒とが同じ教室の中に、割合は半々くらいだったかなあ。点字を覚える生徒の基準が今より幅広くて、そやな、0.04くらい……かろうじて一人で歩けるくらいの視力の子でも、とりあえず点字を覚えなさいという時代でしたね。

スラスラ……読めない!

――何年生頃から読むことを始めるんですか?

光島 2年生か3年生あたりで読んではいたんですよね。それで、家でどれだけ読んだかをチェックされて。これだけ読みました、というのを親が記録して、学校に報告して、そんなふうに強制的に読まされていたけど、あんまりやってなかったような気もするんですけど(笑)。1日、とにかく1枚でも読むことを習慣にするみたいな課題はあって、すごい子はたくさん読むけれど、僕は読むのは一番じゃなかったです。

――でもそうしていくうちに、スラスラと読めるようになっていったわけですよね?

光島 うーん、なかなかねー、それがなかなか、スラスラ読めないんですよね。書くのは書けるようになるんですけど、読むのはつらいものがありました。読めるけど、スピードが出ない。早く読めないのが、あんまりおもしろくないな、という感じで。僕は、けっこう読むのは、小学部の間は苦痛でしたね。

――苦痛でしたか!

光島 はい、学校に図書館があって、借りるんですけど、読まずに返すみたいなことがありました。友達が読んでる同じような本を借りるんですけれども、読めない。最初の何ページかで終わって。3、4年生くらいから、すごい読書好きな子もいたのも覚えていますよ。それに比べると、僕はなかなか……積極的に本を読む感じではなかったと思いますね。

中高年になってからの中途失明の方が、指先で点字を読めるまで非常に苦労することは、ボランティア先でも実際に見聞きする。一方、盲学校に通って、幼い頃から点字に慣れ親しむ子供たちは、きっと何の苦もなく、瞬く間に習得してしまうのだろう、なんて安易な想像をしていたけれど、それは自分の勝手な思い込みと気づかされた。点字の触読は、個人差はあるとしても、そもそも非常にハードルが高い技術なのではないだろうか?

厚労省が5年ごとに行う身体障害児・者への抽出調査結果をもとに、点字が触読できる人の割合は約10%と推計されている。つまり点字ユーザーは、視覚障害者のうち、たったの1割。重度にあたる1・2級の視覚障害者でも17%程度にとどまるそうだ(林美恵子ほか著「識別しやすい点字の形状に関する研究」/人間工学39巻3号2003年所収等、参照)。この少ない数字は、触読のハードルの高さも表しているのではないだろうか。

「触読」の方法について、そして光島さんがその後、点字とのつきあいをどう深めていったかについて、インタビューは続きます。

文:石田光枝〔キョートット出版メンバー〕